- Center for Eurasian and Central Asian Studies(CECAS)

- 02-880-2097

- centralasia@snu.ac.kr

2025년도 9월호: 러시아 ‘동포 귀환’ 프로그램 참여자 급감…2023년 10년 만에 최저치

2025년도 9월호: 타지키스탄의 아프가니스탄 난민 추방과 흔들리는 난민 보호의 원칙

2025년 9월 30일

2025년도 9월호: 최악의 가뭄이 닥친 이라크와 시리아, 농촌 이주민 증가 가능성

2025년 9월 30일러시아 ‘동포 귀환’ 프로그램 참여자 급감…2023년 10년 만에 최저치

슬랩첸코 바딤(아시아연구소)

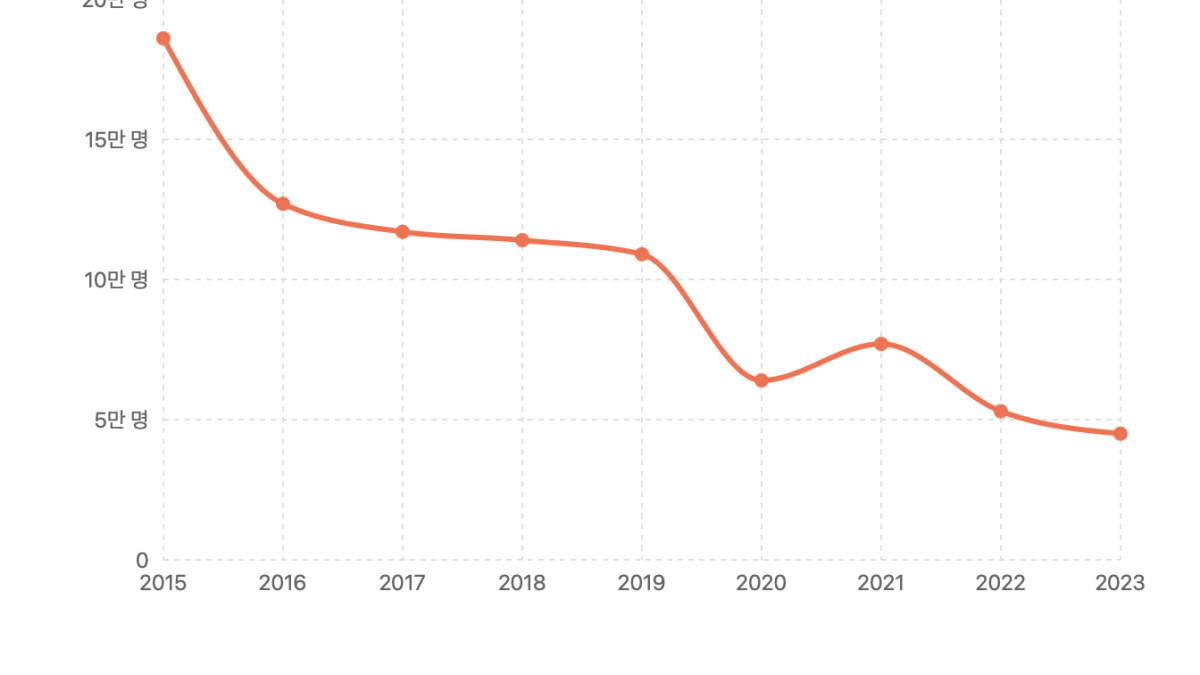

러시아 내무부 자료에 따르면 러시아의 ‘동포 자발적 이주 프로그램(Программа добровольного переселения соотечественниĸов)’ 참여자 수가 2023년 4만 5천 명을 기록하며 10년 이내 최저치를 기록했다.

2007년부터 시작된 이 프로그램을 통해 지난 20년간 총 100만 명 이상이 러시아로 이주했다. 참여자 수는 2014년 우크라이나 사태와 함께 10만 6천 명으로 급증했지만, 이후 지속적으로 감소해 2023년에는 2014년과 비교해 볼 때 거의 60% 줄어든 상황이다.

프로그램의 주요 혜택은 간소화된 시민권 취득 절차이다. 일반적으로 5년이 걸리는 시민권 취득을 ‘동포’로 인정받으면 9-12개월 만에 취득할 수 있으며, 지역에 따라 10만-20만 루블(약 130만-260만 원)의 정착금과 이주 비용도 지원받는다.

하지만 일부 전문가들은 관료주의적인 복잡한 절차와 모호한 자격 요건이 참여를 가로막고 있다고 지적한다. ‘동포’ 자격이 해외 거주 러시아 국민이나 역사적으로 제정 러시아와 소련 영토 내에 거주했던 사람들, 또는 해당 지역에 거주했던 직계 가족이 있는 경우로 규정돼 있다. 하지만, 명확한 판단 기준이 없어 지역 공무원들이 사실상 자의적으로 판단하고 있다는 것이다.

현재 프로그램 참여자의 대부분은 카자흐스탄, 타지키스탄, 아르메니아 출신으로, 이들 3개국 출신자들이 전체 참여자의 약 3분의 2를 차지한다. 전형적인 참여자는 18-40세 중앙아시아 출신으로, 남녀 비율은 비슷하며 약 3분의 1이 자녀와 함께 이주한다.

정착 대상 지역에서 모스크바와 모스크바주가 제외되어서 참여자의 34%가 중앙연방관구 주변을 택하고 있다. 우선순위 지역으로 지정된 극동지역으로 이주할 경우 18만 루블의 정착금을 받지만, 실제 선택률은 6%에 그쳤다. 반면 카자흐스탄과 인접한 첼랴빈스크주가 가장 인기 있는 정착지로 떠올랐다.

각 지방 정부는 독자적인 참여 요건을 설정하고 있다. 레닌그라드주는 최소 2년의 체류 경력을 요구하고, 크라스노야르스크 일부 도시는 운동선수, 코치, 학자, 문화예술인, 의사, 교육자 등 학위나 전문적 성과가 있는 인재만 받고 있다. 사실상 지역들이 필요한 전문 인력 확보를 위해 이 프로그램을 활용하고 있는 셈이다.

일부 지역에서는 연령 제한도 두고 있다. 칼루가주는 여성 54세, 남성 59세를 상한선으로 설정했는데, 당국은 이를 노동시장 구조상 필요한 조치라고 설명했다.

한편, 러시아는 2024년 기존 프로그램과 별도로 새로운 귀환 제도를 도입했다. 새 제도는 참여자가 어느 지역이든 정착할 수 있고 러시아어 능력 증명도 불필요하다는 점에서 기존보다 자유롭지만, 기존 프로그램에서 제공되던 이주 교통비 보상과 일시 보조금 같은 연방 차원의 사회적 지원은 제공되지 않는다.

이런 영주귀환 프로그램은 러시아만의 특징은 아니다. 이스라엘의 ‘알리야(Aliyah)’ 프로그램은 2010년대 연간 3만-3만 5천 명의 귀환자를 유치했고, 독일도 1990년부터 구소련 지역 독일계 후손을 위한 ‘후기 이주자(Spätaussiedler)’ 프로그램을 운영하고 있다. 한국 역시 2021년부터 사할린 한인과 그 후손들의 영구 귀국을 지원하는 특별법을 시행하고 있다.

전문가들은 이러한 귀환 프로그램들이 인구나 경제 문제 해결이 목적이 아니라 ‘조상의 땅으로의 귀환’이 핵심이며, 이런 관점에서 러시아 프로그램도 다소 성공적이라고 평가했다. 하지만 최근 몇 년간 참여자 수가 급감하고 있는 점을 고려하면, 프로그램의 매력도가 크게 떨어진 것은 분명해 보인다.